Ein falsches Lichtkonzept, fehlendes Tageslicht, der fehlende Sonnenschutz oder ein falsch angeordneter Arbeitsplatz zur Lichtquelle können auf Dauer zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Sicher ist jedoch, dass die Leistungsbereitschaft abnimmt, die Fehlerhäufigkeit steigt und es somit auch zu einer erhöhten Unfallgefahr kommt.

Um vor allem die positiven Auswirkungen der Beleuchtung am Arbeitsplatz zu nutzen, sind einige Dinge zu beachten. Im Folgenden findest du alles Wissenswerte hierzu. Ich zeige dir, was eine gute Arbeitsplatzbeleuchtung im Büro bzw. Homeoffice ausmacht und gebe dir nützliche Tipps aus der Praxis.

Inhalt

- 1 Was bedeutet ergonomische Beleuchtung am Arbeitsplatz?

- 2 Die richtige Beleuchtung am Arbeitsplatz

- 3 Anforderungen an die Gestaltung und Planung von Beleuchtungsanlagen

- 4 Tageslicht – natürliche Beleuchtung am Arbeitsplatz

- 5 Kriterien der künstlichen Beleuchtung

- 6 Betrieb und Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen

Was bedeutet ergonomische Beleuchtung am Arbeitsplatz?

Die ergonomische Beleuchtung am Arbeitsplatz hat das Ziel, angemessene Lichtverhältnisse herzustellen, die einerseits zur Sicherheit und Gesundheit beitragen und andererseits wichtig für die Erfüllung von Sehaufgaben sind.

Ergonomische Arbeitsplatzbeleuchtung bedeutet Unfälle und Fehlbeanspruchungen zu vermeiden. Sie trägt aber auch dazu bei, das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft zu fördern. Sie ist also eine Grundvoraussetzung, um sicher, effektiv und möglichst effizient arbeiten zu können.

Bei der Gestaltung ergonomischer Beleuchtung werden alle Personengruppen miteingeschlossen – Jung und Alt sowie Personen mit Sehbeeinträchtigungen bzw. Sehbehinderungen. So nimmt die Sehleistung bspw. mit zunehmendem Alter ab oder verändert sich. Auf solch unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche muss die Beleuchtung individuell angepasst werden können.

Auswirkungen unzureichender Beleuchtung

- Gesundheitliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Flimmern vor den Augen, brennende und trändende Augen

- Zwangs- und Fehlhaltungen (z. B. durch Blendung) können ebenfalls zu körperlichen Beschwerden führen

- Abnehmende Leistungsbereitschaft

- Steigende Fehlerhäufigkeit

- Größere Unallgefahr

Wirkung von guter Arbeitsplatzbeleuchtung im Büro

- Visuelle Erfassung von Raumflächen und Möbeln

- Strukturierung und Gestaltung eines Raums (Büro/ Homeoffice)

- Verringerung des Energieverbrauchs

- Voraussetzung für die leichte, sichere und effektive Ausführung von Arbeitsaufgaben

- Ermöglichung von Kommunikation (Erkennen von Gesichtern und der Mimik)

- Vermeidung von Arbeitsunfällen

- Vermeidung übermäßiger Beanspruchung der Augen und des Sehvermögens

- Positive Effekte auf das Wohlbefinden

Die richtige Beleuchtung am Arbeitsplatz

Kurz und knapp:

So geht ergonomische Beleuchtung im Büro/ Homeoffice

Die folgende Checkliste zeigt dir alle wichtigen Kriterien für eine optimale Beleuchtung im Büro bzw. im Homeoffice.

- Beleuchtungsart aus Direkt-/ Indirektbeleuchtung + Arbeitsplatzleuchte:

Die optimale Beleuchtung für den Schreibtischarbeitsplatz besteht aus einem Mix aus Tageslicht (z. B. Fenster, Dachoberlichter) und künstlicher Beleuchtung (z. B. direkte und indirekte Beleuchtung sowie Arbeitsplatzleuchte, d. h. LED-Schreibtischleuchte).

Achte darauf, deinen Schreibtisch so nah wie möglich, aber möglichst parallel zum Fenster (zur Tageslichtquelle) zu positionieren. - Beleuchtungsstärke E = mind. 500 lx:

Der Mindestwert für die Beleuchtungsstärke im Büro richtet sich nach der Art der Tätigkeit. Für die Datenverarbeitung, für das Schreiben und Lesen wird eine horizontale Beleuchtungsstärke von mind. 500 lx (Lux) gefordert. Bei sehr anspruchsvollen Bürotätigkeiten wie bspw. das technische Zeichnen (Handzeichnen) müssen Werte von 750 lx erreicht werden. Auch dann, wenn das Sehvermögen nachlässt, muss die Beleuchtungsstärke erhöht werden. Zu hohe Beleuchtungsstärken sollten jedoch vermieden werden. - Gleichmäßige Ausleuchtung:

Achte darauf, dass vor allem die Fläche der Hauptsehaufgabe ausreichend hell und möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Nach außen kann die Beleuchtungsstärke geringer werden. Durch die Gleichmäßigkeit können auch sogenannten Lichtflecken vermieden werden, die von der eigentlichen Sehaufgabe ablenken können. Du erreichst eine gleichmäßige Ausleuchtung bspw. durch den Einsatz mehrerer Leuchten mit geringeren Lichtströmen anstatt weniger mit hohen Lichtströmen – der Lichtstrom wird in Lumen (lm) angegeben. Zu empfehlen ist eine Beleuchtung aus Direkt- und Indirektbeleuchtung. Außerdem sind auch Arbeitsplatzleuchten mit spezieller Lichtabstrahlung (Lichtlenkung, Lichtstreung) sowie mit automatischer Regelung der Beleuchtungsstärke geeignet – z. B. die BenQ ScreenBar Pro (Test). - Vermeidung bzw. Begrenzung von Blendung – UGR < 19:

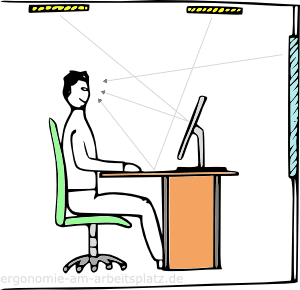

Durch die parallele Positionierung des ergonomischen Schreibtisches zur Fensterfront hast du schon die erste Maßnahme vorgenommen, um Blendung zu begrenzen. Darüber hinaus solltest du darauf achten, dass das Licht möglichst seitlich auf deinen Arbeitsplatz einfällt.

Beim Kauf von Leuchten und Leuchtmitteln kannst du dich am Unified Glare Rating-Wert (UGR) orienteren – je kleiner der Wert, desto geringer ist die Blendung. Der UGR-Wert darf nicht größer als 19 sein. Weitere Maßnahmen zur Begrenzung der Blendung wie die Eigenschaften und Einstellungen der Bildschirmanzeige, Arbeitsmittel mit nicht-glänzender Oberflächen, Sonnenschutzvorrichtungen, usw. habe ich dir unten genauer beschrieben. - Schatten:

Eine ausgewogene Schattigkeit ist wichtig, um den Raum wahrzunehmen und um Oberflächenstrukturen zu erkennen. Du erreichst sie durch ein ausgewogenes Verhältnis von gerichteten zu diffusen Lichtanteilen – also auch hier wieder durch einen Mix aus direkter und indirekter Beleuchtung. - Lichtfarbe Neutralweiß mit ca. 4.000 K:

Mit der Lichtfarbe kannst du Einfluss auf die Raumwirkung nehmen. Außerdem hat sie auch Auswirkungen auf die innere Uhr (dynamische Veränderung der Lichtfarbe des Tageslichts). Sie sollte deshalb bewusst gewählt werden. Am Büroarbeitsplatz wird die Lichtfarbe Neutralweiß mit der Farbtemperatur T von ca. 4000 K von den meisten Menschen als angenehm empfunden. - Farbwiedergabeindex Ra = mind. 80:

Wenn du Tätigkeiten verrichtest, die das Erkennen von wirklichkeitsgetreuen Farben voraussetzt, ist die Farbwiedergabe der Lichtquelle von Bedeutung. Am Bildschirmarbeitsplatz wird mindestens ein Farbwiedergabeindex Ra = 80 vorausgesetzt. - Vermeidung von Flimmern und Pulsation:

Flimmern und Pulsation im Büro bzw. im Homeoffice fährt vorwiegend zur Ermüdung der Augen. Eine solche Belastung kann beim Dimmbetrieb von LEDs, aber auch Leuchtsstoff- und Kompaktleuchtstofflampen (Energiesparlampen) auftreten. Verhindert werden kann dies durch entsprechende Treiber bzw. Konverter sowie elektronische Vorschaltgeräte. - Regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Beleuchtung:

Aufgrund durch Alterung und Verschmutzung nehmen die Beleuchtungsstärken einzelner Leuchten und ihrer Lampen mit der Zeit ab. Deshalb muss die Beleuchtung auch im Büro regelmäßig gewartet werden. Dies kann durch die Reinigung oder den Austausch der Lampen erfolgen. Aber auch die Renovierung des Raums (Streichen der Wände) kann hierunter fallen.

Die empfohlene Beleuchtungsart für den Büroarbeitsplatz

Am Anfang der Planung für die Arbeitsplatzbeleuchtung wird das Beleuchtungskonzept festgelegt. Dieses kann sich entweder

- auf den ganzen Raum,

- auf den Bereich des Arbeitsplatzes oder

- auf eine Teilfläche des Arbeitsplatzes (eine Fläche, auf der Sehaufgaben verrichtet werden, die höhere Ansprüche an die Beleuchtung erfordern – bspw. Lesen, Schreiben, Kontrollieren)

beziehen.

Das 1. Beleuchtungskonzept wird vor allem für große Büroräume mit mehreren einzelnen Arbeitsplätzen, aber auch für Konferenz- und Besprechungsräume verwendet. Für Einzelbüros mit festen, einzelnen Schreibtischarbeitsplätzen und natürlich auch für das Homeoffice sind besonders das 2. und 3. Beleuchtungskonzept geeignet.

Abhängig vom jeweiligen Beleuchtungskonzept wird dann eine passende Beleuchtungsart umgesetzt:

- Direktbeleuchtung – wenn mehr als 90° des Lichts in Abstrahlrichtung der Leuchte gelenkt werden

- Indirektbeleuchtung – wenn das Licht der Leuchte direkt an die Decke oder Wand gestrahlt wird

- Direkt-/ Indirektbeleuchtung – wenn das Licht sowohl direkt als auch indirekt gelenkt wird

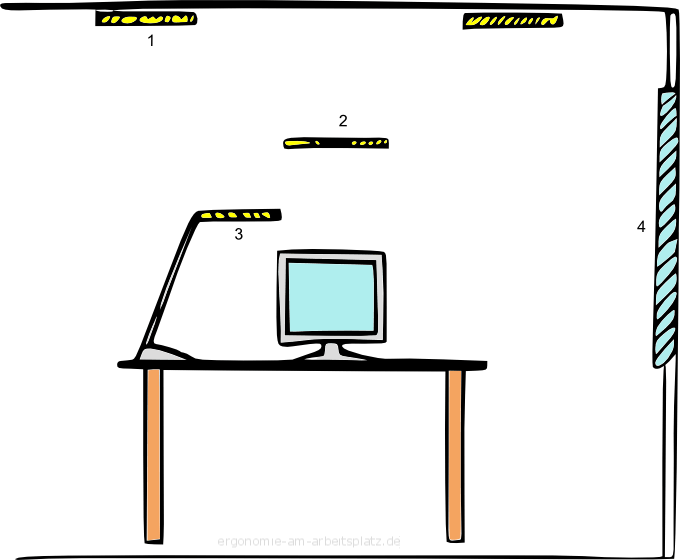

Für den einzelnen Schreibtischarbeitsplatz im Büro bzw. im Homeoffice wird vor allem der Mix aus Direkt- und Indirektbeleuchtung empfohlen. Denn hier können einerseits die Vorteile beider Beleuchtungsarten genutzt und die jeweiligen Nachteile verringert werden. Umsetzen lässt sich dies wie folgt:

- Möglichst ausreichend Tageslicht

- (4) Realisierbar durch Fenster, Dachoberlichter oder lichtdurchlässige Bauteile

- Individuelle, künstliche Beleuchtung

- (1) Direkte Beleuchtung (z. B. Deckenleuchten, Pendelleuchten, Stehleuchten)

- (2) Indirekte Beleuchtung (z. B. Wandstrahler oder Stehleuchte)

- (3) Arbeitsplatzleuchte (z. B. Schreibtischleuchte)

Anforderungen an die Gestaltung und Planung von Beleuchtungsanlagen

Allgemeine rechtliche Anforderungen an die Arbeitsplatzbeluchtung sind in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) geregelt. So heißt es dort bspw.:

3. 4 Beleuchtung und Sichverbindung

- (1) Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben, die möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach außen haben. …

- …

- (4) In Arbeitsräumen muss die Stärke des Tageslichteinfalls am Arbeitsplatz je nach Art der Tätigkeit reguliert werden können.

- (5) Arbeitsstätten müssen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine angemessene künstliche Beleuchtung ermöglichen, so dass die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten gewährleistet sind.

- (6) Die Beleuchtungsanlagen sind so auszuwählen und anzuordnen, dass dadurch die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet werden.

6 Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen

6. 1 Allgemeine Anforderungen an BildschirmarbeitsplätzeArbeitsstättenverordnung (ArbStättV) – Anhang Anforderungen und Maßnahmen für Arbeitsstätten nach § 3 Absatz 1

- (4) Die Bildschirmgeräte sind so aufzustellen und zu betreiben, dass die Oberflächen frei von störenden Reflexionen und Blendungen sind.

- (5) Die Arbeitstische oder Arbeitsflächen müssen eine reflexionsarme Oberfläche haben und so aufgestellt werden, dass die Oberflächen bei der Arbeit frei von störenden Reflexionen und Blendungen sind.

- …

- (8) Die Beleuchtung muss der Art der Arbeitsaufgabe entsprechen und an das Sehvermögen der Beschäftigten angepasst sein; ein angemessener Kontrast zwischen Bildschirm und Arbeitsumgebung ist zu gewährleisten. Durch die Gestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes sowie der Auslegung und der Anordnung der Beleuchtung sind störende Blendungen, Reflexionen oder Spiegelungen auf dem Bildschirm und den sonstigen Arbeitsmitteln zu vermeiden.

Konkretisiert werden diese Anforderungen an die Beleuchtung in der Technischen Regel für Arbeitsstätten – ASR A3.4 „Beleuchtung“.

Wie die Beleuchtung am Büroarbeitsplatz dann im individuellen Fall genau gestaltet werden sollte, orientiert sich am aktuellen Stand der Technik, an wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie an praktischen Erfahrungen der Unfallversicherungsträger.

Sehr nützliche Hilfen für die ausführliche Planung mit Planungsbeispielen findest du hier:

- DGUV Information 215-442 – Beleuchtung im Büro, Teil 1+ Teil 2

- DGUV Information 215-211 – Tageslicht am Arbeitsplatz und Sichtverbindung nach außen

In die Planung der richtigen Beleuchtung im Büro sollten immer alle Beteiligten mit ins Boot geholt werden:

- Architekt/ Architektin

- Fachkräfte für Lichtplanung

- Fachkräfte für Elektroplanung

- Verantwortliche des Unternehmens, die die Arbeitsabläufe und Tätigkeiten kennen

- Fachkraft für Arbeitssicherheit

- Betriebsarzt/ Betriebsärztin

- Personalvertretung

Tageslicht – natürliche Beleuchtung am Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz, insbesondere der Bildschirmarbeitsplatz muss möglichst ausreichend Tageslicht erhalten. Aber was heißt das und weshalb ist natürliches Licht immer dem Kunstlicht vorzuziehen?

Tageslicht ist der sichtbare Teil der Sonnenstrahlung. Wir nehmen es als Weiß wahr und nutzen es in erster Linie, um gut sehen zu können. Doch das natürliche Licht kann noch viel mehr.

Abhängig von Tages- und Jahreszeit sowie von Witterungsverhältnissen verändert sich das Licht in seiner Qualität. Diese Dynamik steuert im Wesentlichen unsere innere Uhr (circadianer Rhythmus) und gibt uns den Rhythmus von Tag und Nacht vor. Im Laufe der Zeit hat sich unser Körper an diese sich wiederholenden Veränderungen von Intensität, Richtung des Lichteinfalls und Lichtfarbe angepasst, ja er hat sich sogar mit ihr synchronisiert.

Tageslicht hat positive Effekte auf unsere Gesundheit. Es ist einerseits lebenswichtig und anderseits essentiell für unsere physische und psychische Leistungsfähigkeit.

Eine natürliche Beleuchtung am Arbeitsplatz mit Tageslicht hat also zwei wesentliche Vorteile:

- Natürliches Licht wirkt stimulierend und motivierend auf uns.

- Energiesparpotenzial – Optimal genutzt, entstehen auch direkt spürbare, wirtschaftliche Vorteile. Wird weniger künstliche Beleuchtung benötigt, kann Energie gespart werden.

Anforderungen an ausreichendes Tageslicht

Möglichst ausreichendes Tageslicht ist ein sehr schwammig formulierter Begriff. Konkreter wird es in der ASR A3.4 „Beleuchtung“ unter den Anforderungen, um diese natürliche Beleuchtungssituation zu erreichen. Ein Maß hierfür ist der Tageslichtquotient. Er beschreibt das Verhältnis der Beleuchtungsstärke eines Punktes im Raum zur Beleuchtungsstärke draußen bei gleichmäßig bedecktem Himmel.

Gefordert wird:

- Tageslichtquotient am Arbeitsplatz

- größer als 2% bei Seitenlichtern

- größer als 4% bei Dachoberlichtern

- Oder ein Verhältnis von lichtdurchlässiger

Fenster-, Tür- oder Wandfläche bzw. Oberlichtfläche zur Raumgrundfläche von mind. 1:10

Die DGUV empfiehlt einen Fensterflächenanteil von mind. 1:5. Hierdurch kann auch in einer Raumtiefe bis zu 2,5m ein Tageslichtquotient von mehr als 2% erreicht werden.

Um diesen Anforderungen an ausreichendem Tageslicht gerecht zu werden, muss Folgendes beachtet werden:

- Bei Seitenlichtern

- Arbeitsplätze fensternah anordnen

- Ausreichend große Fensterflächen, die nach außen des Gebäudes gerichtet sind und nicht durch andere Bauten oder Bäume verschattet werden

- Verglasung der Fenster sollte eine hohe Lichtdurchlässigkeit (Transmissionsgrad) aufweisen und die Lichtfarbe des Tageslichts so wenig wie möglich verändern

- Helle Wände und Decken begünstigen den Lichteinfall

- Hohe Anordnung der Fenster – der Fenstersturz sollte so hoch wie möglich angesetzt sein

- Bei Dachoberlichtern

- Genügende Anzahl und Größe von Dachoberlichtern

- Je mehr Lichter, desto gleichmäßiger die Ausleuchtung mit Tageslicht

- Je höher die Raumhöhe, desto größer muss die Tageslichtfläche sein

- Die DGUV empfiehlt auch hier Verhältnis von Dachoberlichtfläche zu Raumgrundfläche von mind. 1:5

Sichtverbindung nach außen

Das Wohlbefinden am Arbeitsplatz ist nicht nur davon abhängig, ob dieser auch mit ausreichendem Tageslicht versorgt wird. Fast genauso wichtig oder für viele noch wichtiger ist eine gute Sichtverbindung nach außen. Sie gibt einem das gute Gefühl, nicht eingeschlossen zu sein und schützt vor den Nachteilen des sogenannten Bunkereffekts.

Erst die Sichtverbindung nach außen ermöglicht einem, Informationen aus der Umgebung wahrzunehmen. Nur so erhält man wichtige Informationen über das Wetter als auch über die Tages- und Jahreszeit. Seinen Blick von Zeit zu Zeit in die Ferne schweifen zu lassen ist wichtig und trägt erheblich zum Wohlbefinden bei.

- Eine gute Sichtverbindung nach außen wird erreicht durch:

- Klare Verglasung in Augenhöhe, die zu einer möglichst geringen Veränderung des Farbeindrucks führt

- Fenster sollten möglichst nicht verstellt werden – z.B. durch Pflanzen, Möbel oder sonstigen Einrichtungsgegenständen

- Nicht geeignet sind:

- Undurchsichtiges Strukturglas

- Glasbausteine

- Oberlichter in Dach oder Wand

Nachteile von Tageslicht

Tageslicht am Arbeitsplatz hat nicht ausschließlich positive Effekte. Zu den Nachteilen zählen z.B. die Blendung durch das Sonnenlicht und eine übermäßige Aufheizung der Räume. Um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

Außenliegende Sonnenschutzvorrichtungen sind hier die beste Wahl. Denn im Vergleich zu innenliegenden, halten sie die Wärme besser ab. Bei geschlossenen Vorrichtungen wie Jalousien, Lamellenstores oder Rollos, kann es notwendig werden, die künstliche Beleuchtung zuschalten zu müssen.

Kriterien der künstlichen Beleuchtung

Natürliches Licht ist aufgrund der Tages- und Jahreszeiten sowie den baulichen Gegebenheiten nicht immer in ausreichendem Maße vorhanden. Um dennoch eine ergonomische Beleuchtung am Arbeitsplatz sicherstellen zu können, ist man auf zusätzliche künstliche Beleuchtung angewiesen. Sie muss abhängig der jeweiligen Tätigkeit und vor allem des individuellen Sehvermögens der Beschäftigten angemessen gestaltet sein.

Im Folgenden sind die wichtigsten Kenngrößen einer künstlichen Beleuchtung aufgelistet. Diese gelten übrigens insgesamt für die Beleuchtung am Arbeitsplatz, also für den Mix aus Tages- und Kunstlicht.

Beleuchtungsstärke

Die Beleuchtungsstärke EV ist ein Maß, welches den Anteil vom Lichtstrom einer Lichtquelle (z.B. Tageslicht oder LED-Leuchte) auf einen Quadratmeter Fläche eines beleuchteten Objekts angibt. Ihre Einheit wird in lx (Lux) angegeben – 1 lx = 1 lm / m2 (1 Lux = 1 Lumen/ 1 Quadratmeter).

Abhängig vom Arbeitsplatz und der dort verrichteten Tätigkeit werden unterschiedliche Beleuchtungsstärken gefordert. Wo eine höhere Sehleistung angebracht ist, bspw. bei komplexen und filigranen Arbeiten, werden auch höhere Lux-Zahlen benötigt.

Im Anhang 1 der ASR A3.4 „Beleuchtung“ stehen Mindestwerte der Beleuchtungsstärke bezogen auf den jeweiligen Arbeitsbereich, Arbeitsplatz und der entsprechenden Tätigkeit. Diese sind auch als solche zu sehen, als Mindestwerte. Die hier angegebenen Werte müssen mindestens erfüllt sein.

Darüber hinaus muss sich die optimale Beleuchtungsstärke auch an der Person selbst orientieren. Im Alter nehmen die Sehschärfe sowie die Kontrastempfindlichkeit ab. Ältere Beschäftigte benötigen deshalb teilweise eine höhere Beleuchtungsstärke als vergleichbar jüngere. Außerdem müssen Beschäftigte mit Sehschwächen bzw. Sehbehinderungen besonders berücksichtigt werden. Hier muss die Beleuchtung individuell an die Person angepasst sein.

Geforderte Beleuchtungsstärken für Büros und büroähnliche Arbeitsbereiche (Auszug aus ASR A3.4 „Beleuchtung“ – Anhang 1)

| Tätigkeit und Arbeitsplatz | Mindestwert der Beleuchtungsstärke |

|---|---|

| Ablegen, Kopieren | 300 lx |

| Schreiben, Lesen, Datenverarbeitung | 500 lx |

| Technisches Zeichnen (Handzeichnen) | 750 lx |

| Archive | 200 lx |

Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke

Die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke ist der Quotient aus der minimalen und der mittleren Beleuchtungsstärke auf einer Bewertungsfläche. Sie gibt also Auskunft darüber, wie gleichmäßig ein bestimmter Bereich des Arbeitsplatzes ausgeleuchtet ist.

Eine gleichmäßige Arbeitsplatzbeleuchtung soll zu hohe punktuelle Beleuchtungsstärken am Platz und im Raum verhindern. Außerdem wird dadurch vermieden, dass einzelne Bereiche der Hauptsehaufgabe zu gering beleuchtet werden.

Generell lässt sich sagen, dass eine höhere Gleichmäßigkeit durch viele Leuchten geringer Leistung anstatt weniger Leuchten hoher Leistung erreicht wird. Mehr Lichtquellen sorgen für eine gleichmäßigere Ausleuchtung.

Kann eine Gleichmäßigkeit mit der vorhandenen Beleuchtungsanlage nicht gewährleistet werden, müssen geeignete Arbeitsplatzleuchten wie z.B. Schreibtischleuchten* verwendet werden. Dieser Fall ist ebenso bei Tätigkeiten gegeben, die eine hohe Sehleistung voraussetzen.

Blendung und Reflexion

Blendung in Form von Direkt- und Reflexblendung muss vermieden werden. Sie schränkt in erster Linie die Sehfunktion ein (physiologische Belastung). Außerdem kann sie subjektiv als sehr störend wahrgenommen werden (psychologische Belastung).

Bei der Direktblendung scheint das Licht direkt in das Sichtfeld. Sie tritt auf, wenn Lampen keine oder nur eine schlechte Abschirmung haben oder, wenn die Leuchtdichte, also die Helligkeit zu hoch ist.

Die Reflexblendung in Gebäuden tritt auf, wenn Licht auf Arbeitsmitteln, Gegenständen oder Raumelementen reflektiert wird. Die Reflexion ist dabei umso höher, je glatter, spiegelnder oder glänzender die Oberfläche ist.

Ob eine Lichtquelle von einer Person als blendend empfunden wird, ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren. Diese werden im Verfahren zur vereinheitlichten Blendungsbewertung, dem UGR-Verfahren (Unified Glare Rating) berücksichtigt – DIN EN 12464-1.

Maßnahmen zur Begrenzung von Blendung

Abschirmung bei Leuchten mit hoher Leuchtdichte

Die Leuchtdichte hat den größten Einfluss auf die Blendempfindung. Für unser Auge ist sie maßgebend für den wahrgenommenen Helligkeitseindruck. Helle und sehr helle Leuchten und Leuchtmittel (20.000 bis über 500.000 cd/m2) müssen immer gegen den direkten Einblick einer Person geschützt werden. Eine richtige Positionierung zum Arbeitsplatz, indirekte Beleuchtung und vor allem eine geeignete Abschirmung der Leuchte (Raster oder spezielle Reflektoren) verhindern bzw. begrenzen die Blendung.

Leuchtengröße beachten

Die Größe der Leuchtfläche hat Einfluss auf die Blendung. Bei der Wahl aus zwei Leuchten gleichen Lichtstroms (z.B. 806 lm, Lumen), aber unterschiedlicher Größe sollte immer die mit der größeren Leuchtfläche gewählt werden – z. B. LED-Panel*. Denn diese verteilt das Licht auf eine größere Raumfläche und reduziert somit die Blendung.

Richtige Anordnung der Lichtquelle zum Arbeitsplatz bzw. umgekehrt

Das Licht am Arbeitsplatz sollte bestenfalls schräg seitlich einfallen. Erreicht werden kann dies für Tageslicht, wenn der Bildschirmarbeitsplatz parallel zu Fensterfront positioniert ist. Bei künstlicher Beleuchtung sollte ebenfalls darauf geachtet werden, dass die Leuchten seitlich angeordnet sind.

Zu hohe Beleuchtungsstärken vermeiden

Für komplexe und filigrane Tätigkeiten werden höhere Beleuchtungsstärken gefordert. Die Mindestwerte laut Anhang 1 der ASR A3.4 „Beleuchtung“ müssen hier auf jeden Fall eingehalten werden. Höhere Werte können teilweise sinnvoll sein. Beleuchtungsstärken von 1500 lx bis 2000 lx sollten jedoch an einem Bildschirmarbeitsplatz nicht überschritten werden.

Verringerung von Helligkeitsunterschieden zwischen Blendquelle und Umfeld

Zu hohe Leuchtdichtenunterschiede können als sehr störend wahrgenommen werden. Um die Blendung zu reduzieren, sollten deshalb Decken und Wände mit hellen und matten Farben gestaltet sein. Eine indirekte Beleuchtung, bei der die Decken und Wände angestrahlt werden, ist hier ebenfalls zu empfehlen.

Gut entblendete Leuchten verwenden

Zur Vermeidung von störender Direktblendung können die UGR-Werte von Leuchten herangezogen werden. Diese werden von Leuchtenherstellern in entsprechenden UGR-Tabellen herausgegeben. Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer ist die Blendung.

Laut DIN EN 12464-1 werden für einen Bildschirmarbeitslatz Leuchten mit UGR ≤ 19 gefordert. Technisches Zeichnen (Handzeichnen) ist mit UGR ≤ 16 noch etwas strenger angegeben.

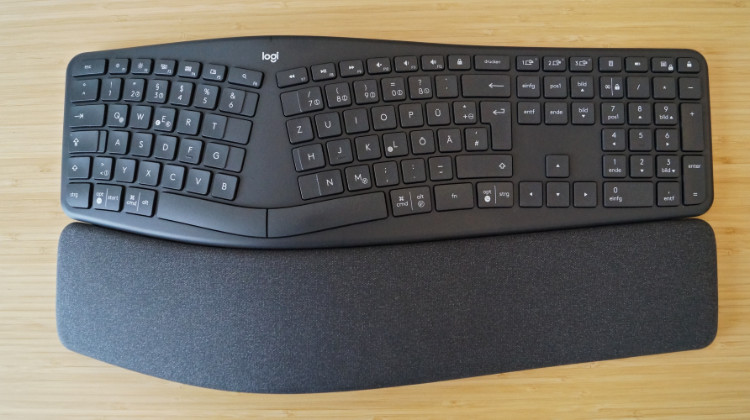

Reflexionsarme Oberflächen

Reflexionen werden auf dunklen Oberflächen stärker wahrgenommen als auf hellen. Deshalb sollten Möbel und Arbeitsmittel mit hellen und matten Oberflächen immer bevorzugt werden. Der ergonomische Bildschirm mit hellem Rahmen bzw. Gehäuse ist also die bessere Wahl. Und die ergonomische Tastatur sollte ein Tastenlayout mit dunklen Zeichen auf hellen Tasten besitzen.

Ausgewogene Reflexionsgrade von Decke, Wänden und Boden

Der Helligkeitseindruck wird als besser wahrgenommen, je ausgewogener die Reflexionsgrade sind. Hierdurch lässt sich auch die komplette Beleuchtung am Arbeitsplatz effizienter gestalten. Einerseits können so Kosten gespart, andererseits die Blendung insgesamt reduziert werden.

- Empfohlene Werte für Büroräume und büroähnliche Räume (DGUV Information 215-210):

- Decke: 0,7 bis 0,9

- Wände: 0,5 bis 0,8

- Boden: 0,2 bis 0,4

Sonnenschutzvorrichtungen verwenden

Die Sonneneinstrahlung kann sehr stark zur Blendung beitragen. Insbesondere dann, wenn sie im Winter sehr tief am Horizont steht. Innenliegende Sonnenschutzvorrichtungen wie Rollos, Plissees oder Lamellenstores sind die beste Wahl, um diese Blendung zu vermeiden oder zu minimieren.

Empfehlen kann ich hier die Plissees von der Manufaktur Schuette*. Die Produkte sind in allen Breiten und Höhen bestellbar und die Qualität ist wirklich sehr gut. Außerdem gibt es die Plissees sowohl mit Befestigung ohne als auch mit Bohren.

Außenliegende Jalousien oder Markisen sind ebenfalls für die Begrenzung der Blendung durch Sonneneinstrahlung geeignet. Sie sind darüber hinaus wirksamer, wenn es um den Schutz vor übermäßiger Aufheizung der Räume geht.

Lichtfarbe

Die Lichtfarbe bei Lampen wird durch ihre Farbtemperatur in Kelvin K angegeben. Dabei unterscheidet man zwischen drei Gruppen, in welche das weiße Licht eingeteilt wird – Warmweiß, Neutralweiß und Tageslichtweiß.

| Lichtfarbe | Farbtemperatur | Wirkung auf Menschen |

|---|---|---|

| Warmweiß (ww) | < 3300 K | gemütlich, behaglich, dämpfend |

| Neutralweiß (nw) | 3300 – 5000 K | sachlich |

| Tageslichtweiß (tw) | > 5300 K | anregend, leistungsfördernd |

Tageslicht verändert seine Lichtfarbe im Laufe des Tages. Mit dieser Dynamik haben sich unsere Körper im Laufe der Evolution synchronisiert. Sie beeinflusst ganz erheblich unseren biologischen Rhythmus. So wirkt bspw. rötliches, warmweißes Licht behaglich und entspannend auf uns. Hingegen hat das kalte Neutralweiß und bläuliche Tageslichtweiß eine eher belebende und leistungssteigernde Wirkung.

Mit der Lichtfarbe der künstlichen Beleuchtung lässt sich ein ähnlicher Effekt erreichen. Interessant für Arbeitgeber ist hier natürlich die Steigerung der Leistungsfähigkeit. Da sich aber die Wissenschaft bei den Auswirkungen durch diese Einflussnahme noch nicht einig ist, sollte sie, bspw. durch Licht mit hoher Farbtemperatur (5000–6000 K) im Schichtbetrieb, nicht vorgenommen werden. Negative gesundheitliche Effekte wie Schlafprobleme sind zu befürchten. Wir kennen es alle durch Berichte über das blaue Licht durch Smartphones und Tablet PCs.

Eine als leistungsfördernd, aber dennoch angenehm empfundene Farbtemperatur am Bildschirmarbeitsplatz ist ein Neutralweiß mit ca. 4000K. Zu warmes Licht könnte ermüdend wirken und zu kaltes Licht wird meist als zu grell und technisch kühl empfunden.

Farbwiedergabe

Die Farbwiedergabe beschreibt die Qualität von künstlichem Licht im Vergleich zu einer Referenzlichtquelle, z.B. zum Sonnenlicht oder zu einer klassischen Glühlampe. Ähnelt die Lichtquelle dem natürlichen Licht, enthält sie also möglichst alle Spektralfarben, werden die Farben von beleuchteten Objekten natürlich und wirklichkeitsgetreu wiedergegeben.

Besonders an Arbeitsplätzen, wo die Farbwahrnehmung sehr wichtig ist, z.B. im Grafikdesign oder in der Textilbranche, wird eine hohe Farbwiedergabe durch die Beleuchtung gefordert. Aber auch an Büroarbeitsplätzen muss der Farbeindruck so gestaltet sein, dass gutes und entspanntes Sehen möglich ist.

Die Farbwiedergabequalität einer Lampe wird durch den allgemeinen Farbwiedergabeindex Ra (Referenzindex allgemein, bzw. englisch: CRI – Colour Rendering Index) angegeben. Er ist eine dimensionslose Kennzahl von 0 bis 100. Sein Wert gibt an, wie weit die Farbwiedergabe einer Lichtquelle vom Ideal des Lichts der Sonne bzw. einer Glühlampe abweicht.

Je höher der Farbwiedergabeindex Ra, desto besser ist die Farbwiedergabe. Das Sonnenlicht besitzt einen Ra von 100. Für Büros und büroähnliche Arbeitsbereiche wird laut Anhang 1 der ASR A3.4 „Beleuchtung“ ein Mindestwert Ra = 80 gefordert. Grundsätzlich wird für alle Arbeitsplätze ein Farbwiedergabeindex von mindestens Ra = 80 empfohlen, um eine gute Farbwiedergabe gewährleisten zu können.

Übrigens ist der Farbwiedergabeindex Ra nicht von einer bestimmten Lichtfarbe abhängig. Je nach Farbtemperatur der Lampe wird nämlich immer eine andere Lichtquelle als Referenz herangenommen. Leuchtmittel bis zu einer Farbtemperatur von 5000 K werden mit Licht entsprechender Farbtemperatur verglichen, das von einem idealen schwarzen Strahler abgegeben wird. Eine solche thermische Vergleichsstrahlungsquell sendet ihre Wärmestrahlung komplett in Form von elektromagnetischer Strahlung (Licht) aus. Intensität und spektrale Verteilung dieser Strahlung hängen dabei alleine von der Temperatur des Schwarzen Strahlers selbst ab.

Eine LED-Lampe* mit der Lichttemperatur von 4500 K als auch eine Glühlampe mit 2700 K können beide einen Farbwiedergabeindex Ra von bis zu 100 besitzen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass bei beiden Lampen alle Farben des sichtbaren Farbspektrums gleich gut wiedergegeben und wahrgenommen werden. Das Licht der Glühlampe enthält nur sehr wenig blaue und violette Lichtanteile. Deshalb ist die Farbwiedergabe dieser Farben schlechter. Die LED-Lampe ist hier durch ihr größeres und vollständigeres Farbspektrum klar im Vorteil.

Kommt es am Arbeitsplatz darauf an, spezielle Farben besonders gut erkennen zu können, reicht deshalb der allgemeine Farbwiedergabeindex Ra nicht aus. Dann sollten Leuchtmittel mit speziellen Farbwiedergabeindizes gewählt werden. Neben dem Ra sind dann oft Indizes wie der R9 für gesättigtes Rot oder R12 für gesättigtes Blau angegeben.

Farbliche Raumgestaltung

Bei der Farbgestaltung von Wänden und anderen Oberflächen sollte auch die psychische Wirkung auf uns Menschen beachtet werden (siehe Auszug aus Tabelle nach BAuA, 1999; Grandjean, 1991).

| Farbe | Temperatur | Stimmung |

|---|---|---|

| Blau | kalt | beruhigend |

| Braun | warm bis neutral | anregend |

| Gelb | sehr warm | anregend |

| Grün | sehr kalt bis neutral | sehr beruhigend |

| Orange | sehr warm | sehr anregend |

| Rot | warm | aufreizend und beunruhigend |

| Schwarz | neutral | beruhigend |

| Violett | kalt | aggressiv, beunruhigend, entmutigend |

| Weiß | neutral | anregend |

Flimmern und Pulsation

Beim Flimmern schwankt die Intensität des Lichts periodisch. Bis zu einer Frequenz von 100 Hz ist diese Schwankung vom Menschen wahrnehmbar. Ab 200 Hz wird sich „unsichtbar“. Sehr empfindlich veranlagte Personen können das Flimmern jedoch bis zu einer Frequenz von 400 Hz wahrnehmen. Ob es störend empfunden wird, hängt individuell von der Sehaufgabe und der Umgebungsbedingungen ab.

Das Flimmern einer Lampe wird oft nur teilweise bewusst, meist aber unbewusst wahrgenommen. Dabei entsteht Stress, der verschiedene Organe, das Hirn, die Muskeln und lebenswichtige Prozesse im Körper belasten kann.

- Das Wohlbefinden wird gestört

- Kopfschmerzen oder gar Migräne entstehen

- Erschöpfung und Müdigkeit wird gefördert

- Konzentration wird gemindert

- Arbeitsleistung reduziert sich

- Schlimmstenfalls kann es zu epileptischen

Anfällen kommen

Der Stroboskopische Effekt aufgrund einer flimmernden Beleuchtung ist an Büroarbeitsplätzen eher weniger relevant. Er kann aber an Arbeitsplätzen zur Unfallgefahr werden, wo mit sich periodisch bewegenden oder rotierenden Teilen gearbeitet wird. Durch den Stroboskopeffekt kann es nämlich passieren, dass die Drehung, Drehrichtung oder die Schwingung sich bewegender Teile vollkommen falsch eingeschätzt wird.

Was kann man tun?

Ursache für flimmernde Gasentladungs- und LED-Lampen sind meist die Netzfrequenz sowie die Verwendung konventioneller oder falscher Vorschaltelektronik. Es gibt drei Möglichkeiten, das Flimmern zu verhindern bzw. so weit zu vermindern, dass es nicht mehr als störend wahrgenommen wird:

- Hochfrequente elektronische Vorschaltgeräte EVG verwenden

- Anschluss der Beleuchtungsanlage an die drei verschiedenen Außenleiter, da hier die Schwingungen der Netzfrequenz eine Phasenverschiebung von 120° aufweisen

- Duoschaltung, welche eine Phasenverschiebung von 90° ermöglicht

Besonders häufig tritt Flimmern auf, wenn dimmbare Beleuchtungsanlagen auf energiesparende LED-Lampen umgerüstet werden. Dann sollten folgende Lösungsvorschläge geprüft werden:

- Trafo austauschen – passender Trafo für LED-Leuchtmittel

- Gute Spannungsqualität – keine Schwankungen in der Ausgangsspannung

- Mindestlast des Trafos beachten – muss für die Beleuchtungsanlage geeignet sein

- Falls Dimmfunktion gewünscht

- Passende LED-Leuchtmittel, die dimmbar sind, kaufen

- Passende LED-Dimmer verwenden

- Hochwertige LED-Leuchtmittel* kaufen!

- Billige Lampen haben meist auch eine billige Elektronik verbaut – sie reagieren direkt auf Spannungsschwankungen und flimmern

Betrieb und Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen

Planung vor der Inbetriebnahme

Um die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten, muss eine neue Beleuchtungsanlage vor Betrieb gut geplant werden. Mit ausführlichen Planungsunterlagen, erstellt durch geschultes Fachpersonal, können Mängel von Beginn an ausgeschlossen werden. Eine Investition in die Erstellung der Unterlagen lohnt sich. Denn nachträgliche Änderungen an der Arbeitsplatzbeleuchtung können aufwändig und sehr kostenintensiv sein.

Die Planungsunterlagen sollten individuell für den jeweiligen Arbeitsplatz, die dort verrichtete Tätigkeit bzw. speziell für die Sehaufgabe erstellt werden. Dabei müssen alle wichtigen Daten, Berechnungen und Angaben zum Raum, den Einbauten, den Fenstern bzw. Dachoberlichtern und zur geplanten Beleuchtungsanlage (möglichst bestehend aus Kunstlicht + Tageslicht) enthalten sein. Die Anordnung und Ausrichtung der künstlichen Beleuchtung, die Anzahl und die Art der Leuchten sowie ihre technischen Angaben orientieren sich dabei an den oben erwähnten Punkten zur ergonomischen Arbeitsplatzbeleuchtung.

Wartungsplan

Ein Wartungsplan ist ebenfalls Teil der Planungsunterlagen. Hier wird festgelegt, was und wann gewartet oder instand gehalten werden muss. Denn die Verschmutzung von Leuchten, deren Lampen, von Oberflächen (Wände, Decken) und die qualitative Verschlechterung der Lichtleistung oder gar deren Ausfall bedingen gewisse Wartungsintervalle:

- Reinigung der Leuchten und Lampen

- Reinigung des Raums und der Oberflächen

- Reinigung der Fenster und Oberlichter

- Lampenwechsel – nur durch Lampen mit denselben

Kenngrößen laut Planungsunterlagen (Tipp: nur solche Leuchten verwenden, wo die

Leuchtmittel selbst getauscht werden können) - Renovierung des Raums

Der Wartungsfaktorgesamt berücksichtigt die mit der Zeit zu erwartenden Beeinträchtigungen. Er dient zur Berechnung des geforderten Neuwertes der Beleuchtungsstärke einer Leuchte. Wird bspw. ein Mindestwert der Beleuchtungsstärke von 500 lx an einem Büroarbeitsplatz gefordert, so muss die vorhandene Beleuchtungsstärke bei Inbetriebnahme um den Wartungsfaktor höher sein. Nur so wird garantiert, dass der Mindestwert in der Zeit bis zum nächsten Wartungsintervall nicht unterschritten wird.

Neuwert = Mindestwert der Beleuchtungsstärke / Wartungsfaktor für festgelegten Wartungsintervall

Beispiel für einen Computerarbeitsplatz und einem

dreijährigen Wartungszyklus:

500 lx / 0,67 ≈ 750 lx

Bewährte Wartungsfaktoren und konkrete Anwendungsbeispiele für einen dreijährigen Wartungszyklus laut DGUV Information 215-210.

| Wartungsfaktor | Anwendungsbeispiel |

|---|---|

| 0,80 | Sehr sauberer Raum, Anlagen von geringer Nutzungsdauer |

| 0,67 | Sauberer Raum |

| 0,57 | Innen- und Außenbeleuchtung, normale Verschmutzung |

| 0,50 | Innen- und Außenbeleuchtung, starke Verschmutzung |

Einhaltung der Planungswerte messtechnisch überprüfen

Nachdem die Beleuchtungsanlage in Betrieb genommen wurde, sollte messtechnisch geprüft und dokumentiert werden, ob die Planungswerte an ausgewählten Berechnungspunkten im Raum auch eingehalten werden.

Um annäherungsweise eine Aussage über die Einhaltung geforderter Beleuchtungsstärken und deren Gleichmäßigkeit machen zu können, sollte eine orientierende Messung durchgeführt werden. Die Messungen selbst können durch geschultes Fachpersonal aus dem eigenen Unternehmen durchgeführt werden. Entsprechende Seminare werden von den Unfallversicherungsträgern angeboten – Seminare nach dem DGUV Grundsatz 315-201 „Anforderungen an die Ausbildung von fachkundigen Personen für die Überprüfung und Beurteilung der Beleuchtung von Arbeitsplätzen“.

Für die orientierenden Messungen werden einige Vorgaben gemacht:

- Beleuchtungsstärkemessgerät* mind. der Klasse C ist zu verwenden

- Ausstattung und Anordnung des Arbeitsplatzes sollte der späteren Nutzung entsprechen

- Messung mit Beschäftigten am Arbeitsplatz durchführen

- Möglichst gleichmäßig verteilte Messpunkte verwenden

Die orientierende Messung sollte auch immer dann erfolgen, wenn…

- Beschäftigte über Beschwerden klagen, die von der Beleuchtungsanlage resultieren

- Womöglich die Anforderungen an die Beleuchtungsanlage nicht eingehalten werden

- Wartungsintervalle verlängert werden sollen

- Arbeitsplätze und Tätigkeiten neu oder umorganisiert wurden